ここ何年か、池田町のまちづくり自治委員会というのに参加させていただいてます。

先日もその委員会が開催され、委員のみなさんと遅くまで話しこんできました。

写真は2013年度の委員

この「まちづくり自治制度」とは、昨今話題の「ふるさと納税」されたお金の一部を、池田町では基金化し、その使い道を審議しましょう!という制度。そして、毎回話題になるのは、どうやったら池田町が活性化していくのか、ということ。

例えば、池田町にもっと多くの方に住んでもらって、子育てしてもらってというのを議論したとしても、毎回以下のような各論に陥り、なかなか明るい話になりません。

-

就労の問題:いいところだけど仕事がない

-

教育の問題:子供を育てるにも通学が大変(行きたい学校は町外で山を越えないと)

-

経済の問題:買い物する場所もない

-

交通の問題:移動手段がない(通勤、通学、その他)、なのでお金もかかる

-

気候の問題:雪も多くて大変

ここ10~15年ほど、「まちづくり」や「地域づくり」、「地域活性化」というキーワードがあふれ、それを実現するための行政の施策、そして、それを補助するようなビジネスも沢山生まれてきました。ですが、成功していると聞こえてくるのは一部の限られた地域。そして、限られた期間。もしかすると池田町も外からは成功している事例として見られているかもしれません。が、実際に集まって議論していると、課題は山積なのです。

個人的に思うのは、「活性化」とはそもそも何を指すのか、「まちづくり」とはそもそも何なのか、ということも正確に定義せず、漠然としたイメージ先行、総論でなく各論ありきで進んできたのがこの「地域活性化」「まちづくり」の分野ではないかと。

先ほど上げた「ないないづくし」の問題点ですが、結局これらは「経済的」な課題であるわけで、人が集まり、そこににぎわいが生まれ、経済的な循環が始まればすべて解決してしまうことばかり。寂しい話ですが、「お金」があれば解決できてしまうのです。

一方で、安易に行政から補助金を支出して「一時のにぎわい」を創出することは簡単にできます。ただし、これが継続的な「にぎわい」に変わっていくかどうかは非常に難しい問題。

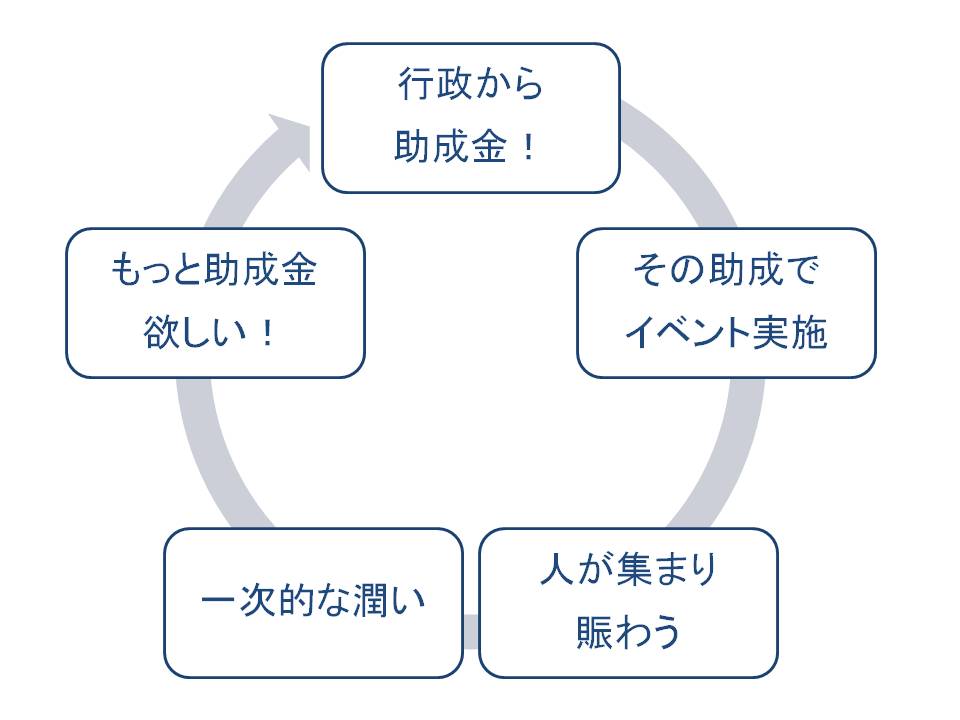

補助金・助成金は活性化を救うのか?

以前どこかでも書きましたが、補助金が出て、お金があり、そのお金があるから人があつまり、にぎわいが創出される、という循環ではいずれお金は底をつきます。実は、毎回の議論の中でも、先ほどの列挙した問題を解決するために、行政が通学バスを走らせよう、ガソリン代を補助をしようなんていう意見が出てきます。それらは、一時的にはよさそうに見えますが、結局対処療法でしかない。

本来は、人が集まり、にぎわいができて、そこに経済活動が生まれて、お金がでてくる、という循環に変えるのが一番ですが、人口減少問題、都市圏集中問題などが議論される昨今、相当あたまをひねらないと、この循環は生まれてこなさそうです。

この「ひとがあつまり」という部分、言うのは簡単。実際に実現させるにはどうすべきか?

だからこそ、行政はイベントなどに「地域活性化」の名のもと、補助金・助成金を出すのですが、にわとりと卵のような問題でもありそうです。要するに、このお金を出す対象をいかに工夫するか。

誰かいいアイディアないですかねぇ、、、